学びのお鍋は沸騰中!🫕

みなさん、こんにちは!Niniです👩🍳

今日は『2歳の娘デビュー!ペンギン探究 〜観察は探究の第一歩 〜』をご紹介します!

知育や子どもへの教育に興味がある方は「探究学習」という言葉を目にすることが多いかと思います。

しかし、

- 子どもの”好き”をもっと深めたいけど…

- 探究学習って難しそうで踏み出せない…

と、お困りの方も多いのではないでしょうか。

私も2歳の娘にどうやって進めていこうか日々試行錯誤を重ねています。

この記事を読めば、

◎ 2歳児と楽しむペンギン探究の始め方

◎ ペンギン探究におすすめの絵本・図鑑

◎ 動物園・水族館での観察のコツ

◎ 探究心を育てる方法

がわかります!

すべて私が娘と実践した方法です。探究未経験の方も楽しく始められますよ!

それではさっそく見ていきましょう!

このブログはアフィリエイト・アドセンス広告を利用して作成しています。

ペンギン探求学習のはじまり

きっかけは、初節句のお祝いでいただいた図鑑です。

1歳半頃から図鑑をめくったり、カバーを外したりして遊んでいました。

ある日、外したカバーの裏にペンギンがいることに気づき、じっと眺める娘。

それから数ヶ月後、BBCのペンギン動画を観て「ぺんぺん ワドワド(waddle waddle)」と言いながらペンギンの真似をするように!

Saitama Playdate 探究部が発足したこともあり、「ペンギン探究」を始めることにしました。

ペンギン探求の種まき

自分から疑問をもち、仮説や調査に取り組む「探究学習」を始めるにはまだ早いため、今は種まきをしていこうと考えました。

1. ペンギンのおすすめ絵本と図鑑

図鑑など写実的な絵や写真が使われた本が好きな娘に選んだ本は以下の5冊。

- 『水族館』

- 『ぴっかぴか水族館』

- 『ペンギンのひな』

- 『ペンギン図鑑』

- 『コウテイペンギンのおやこ』

娘のお気に入りは、『水族館』と『ぴっかぴか水族館』でした。

ペンギンの展示場を俯瞰して見られるページを気に入ったようです。

2冊を見比べてると、展示場に違いがあることを発見!(私)

展示場の違いから、ペンギンの種類や生息地の違いに興味を持つことができました。(私)

『ペンギンのヒナ』

こちらを読んでから、海に飛び込む真似して「ジャバーン」と寝転がって遊んでいます。

動画ではなく、絵本からも十分に生き物の動きが伝わっていることに気付かされました。

ペンギンの種類に興味を持った方は、『ペンギン図鑑』がおすすめ!

18種類のペンギンのヒナ・若鳥・成鳥の特徴をわかりやすいイラストで紹介しています。

また、ペンギンの海中における運動性能のすばらしさやペンギンの食物連鎖など、より詳しくペンギンについて知識を深めたい方にもおすすめの1冊です。

ペンギンの成長に興味がある方には『コウテイペンギンのおやこ』

ページを追うごとに赤ちゃんが大きくなっていく様子がよくわかります。

見どころは、親が子へ餌(オキアミ)を吐き戻して与える様子!なかなか見られないレアショットです!

2. 動物園や水族館でペンギン観察

地元の動物園や水族館で、実際のペンギンに会ってきました。

まだ観察というより、あいさつレベル?

大きくなったら、本やスケッチブックを持って観察したいなぁと考えています。

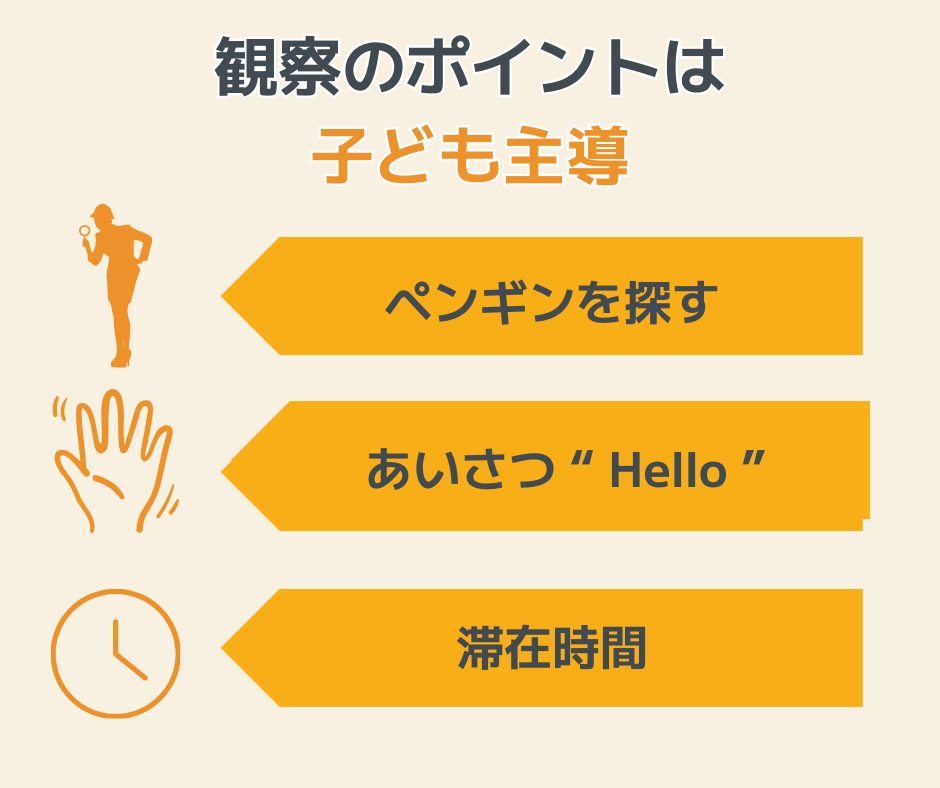

2歳の観察 ポイントは子ども主導

親が一番気をつけたいことは、「待つこと」

自分で見つけたペンギンと教えられたペンギンでは興味のもち方や熱量が変わってきます。

冬に行ったため体の冷えと時間の許す限り、子ども主導でペンギンとの時間が過ごせるようにしました。

娘はすばやく泳ぐペンギンの姿に目を奪われていました。水槽越しに” Hello! ”と言ってみたり、追いかけてみたりとても楽しそうでした。

3. 等身大ペンギンつくってみた

等身大(120cm)のコウテイペンギンを描いてみました!

娘(90cm)より背が高くて、何より太い‼︎

予想を上回る巨体に「これが腹這いで滑っている?!」と想像してゾッとしました。笑

等身大ペンギンの材料

- 緩衝材の紙(あれば模造紙)

- ガムテープ

- ペン

- マスキングテープ

- Google 【3D 実物大コウテイペンギン】など

等身大ペンギンの製作手順

- 緩衝材の紙をガムテープで繋ぎます(模造紙があれば無し)

- 破れにくくするために裏をガムテープで縁取ります

- 【3D 実物大コウテイペンギン】など画像検索

- 下書き、ペン書き、色付け

- マスキングテープで壁に貼り付けて完成🌟

体のフォルムから細部まで画像検索しながら、よく観察しながら描くと、

「なんで瞳孔が四角いのかな?」「他の動物の目はどうなのだろう?」と疑問が湧いてきます。

探究力を育てる第一歩は「観察」です。

チョ・ジウン著『頭のよさは10歳までに決まる オックスフォード式 勉強感覚』

著者が言うように、観察することで新しい発見もありました。

ぜひ大人も一度やってみてください!

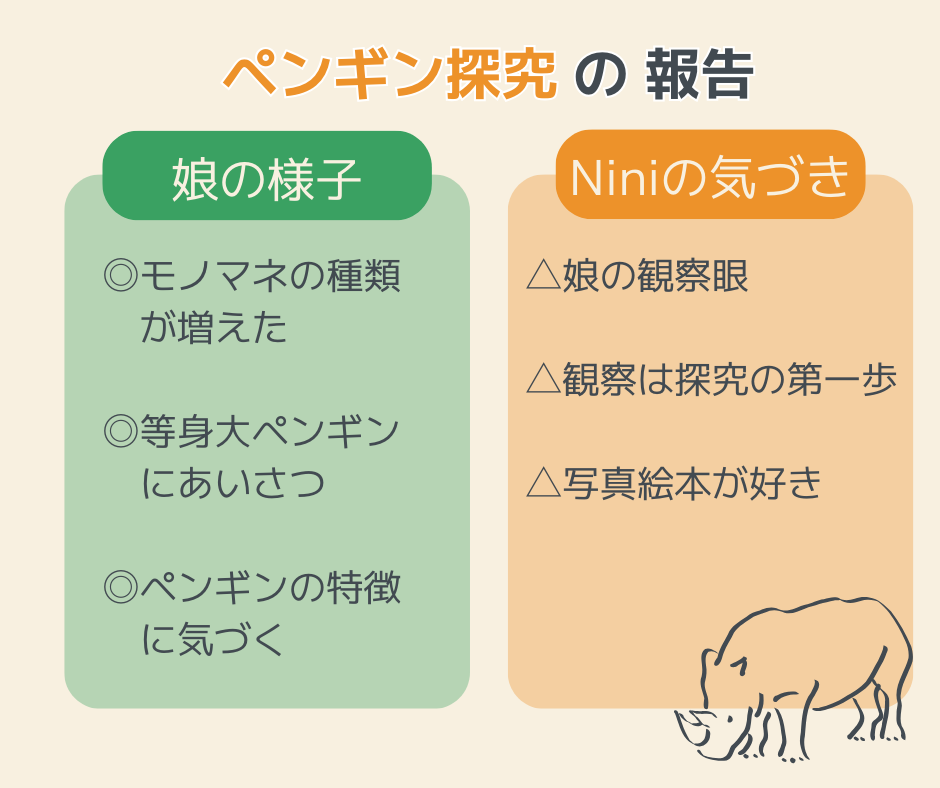

ペンギン探究の報告 2025.2

ペンギンをテーマに探究した娘と私の1ヶ月を報告をします。

娘なりにペンギンの種類や成長に気づいている様子でした。

親鳥とヒナの区別やピンク色をしているペンギンがいることなど、ポツリポツリ呟く様子が見られました。

私自身は、探究の第一歩『観察』を味わえたことが大きな収穫でした。

この経験は子どもと進めていく探究だけにとどまらず、学校現場でも生きる経験をしたと思っています。

ペンギン探究のこれから

最近はワニワニパニック(追いかけっこ)など、動物の動きや特徴を真似するようになってきました。

そのため、「動物のモノマネ」を通していろんな動物を知ることをテーマに探究していこうと計画しています。

この中で一番娘に刺さるのは「動物モノマネwalk」と予想!

ディズニー英語システム(DWE) Playalong ’I’m Walking’の替え歌でやってみたいと思います!ウケたらいいな💓

おわりに

今回のペンギン探究、娘の好みの本がわかったことが大きな収穫でした。

この記事を参考にペンギンに限らずお子さんと探究学習を楽しんでみてください。

私もまだまだ手探り中の見習いレベル。

みなさんの探究学習もぜひ教えてください!

たまには焦げ付きますが、それも味♪

それではまた👩🍳💓 Nini